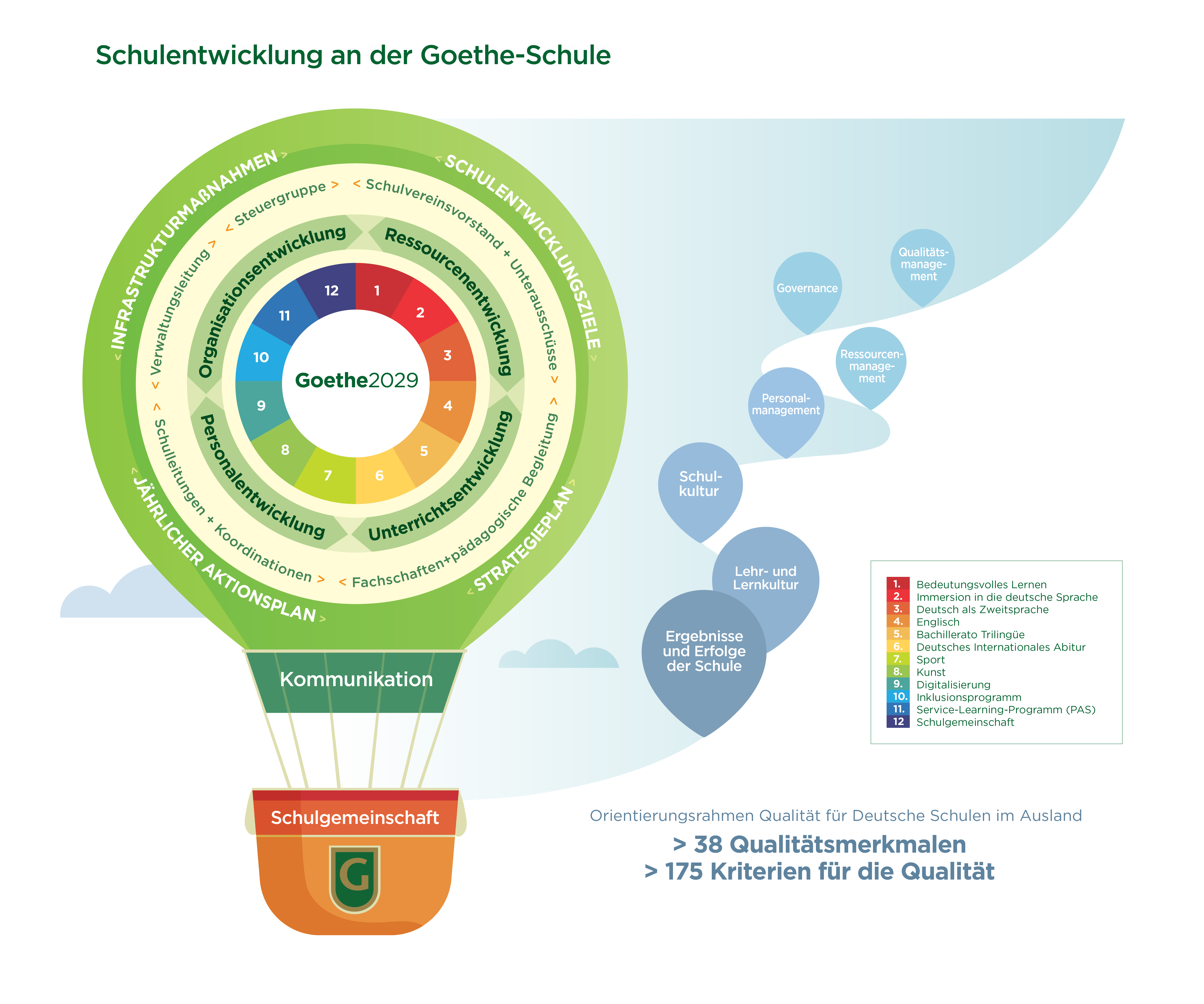

«Goethe2029», das Projekt der Goethe-Schule

Die Goethe-Schule sieht sich als eine Schule für alle Mitglieder ihrer Schulgemeinschaft, die transversal das Goethe-Curriculum verfolgt und das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung zwischen Deutschland und Argentinien darstellt, um eine "bikulturelle" Brücke zwischen beiden Ländern zu bauen. Ihre Schülerinnen und Schüler sind dauerhaft eingeladen, diese Brücke in beide Richtungen zu überqueren, um so ein bedeutungsvolles Lernen zu erfahren und damit ihre Möglichkeiten in allen Bereichen ihrer Kindheit und Jugend auszuschöpfen.

Dazu verfolgt die Schule das Projekt "Goethe2029", das folgende Angebote vorsieht:

- eine hochwertige, umfassende dreisprachige Erziehung in der spanischen, deutschen und englischen Sprache, die sie im Zusammenspiel mit den digitalen Kompetenzen in die Lage versetzt, sich mit den lokalen oder globalen Problemen auseinanderzusetzen, denen sie als Erwachsene gegenüberstehen;

- optional der Zugang zu einem verstärkenden und vertiefenden sportlichen, künstlerisch-musischen und/oder Service-Learning-Programm;

- die Vorbereitung in den Sprachen Deutsch und Englisch, um durch die Teilnahme an internationalen Prüfungen Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 bis C2 nachweisen zu können;

- die Möglichkeit, bis zu zwei Schulabschlüsse zu erlangen: das argentinische Bachillerato Trilingüe (der dreisprachige argentinische Sekundarschulabschluss) mit einem gewählten Schwerpunkt und das Deutsche Internationale Abitur.

Der zweifache Abschluss aus DIA und argentinischem Bachillerato Trilingüe mit einem aus drei Optionen (naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich) gewählten Schwerpunkt ist das weitreichendste unserer schulischen Angebote. Dass eine größtmögliche Anzahl an Absolventinnen und Absolventen den Zugang dazu erhält, ist das Ziel unserer Einrichtung. Es steht Schülerinnen und Schülern offen, die ab 2027 in die ES4 eintreten und ab 2029 ihren Schulabschluss erlangen werden.

Um dieses Projekt zu realisieren, sind an der Goethe-Schule verschiedene Lernbausteine entwickelt, die allen Schülerinnen und Schülern offen stehen:

Der Lernbaustein der "Goethe Immersion" fokussiert auf das Eintauchen in die deutsche Sprache, das im Kindergarten (ab den Gruppen der Zweijährigen) beginnt und bis zum Ende des ersten Abschnitts der Primaria (EP3) bearbeitet wird. Um das Erlernen der deutschen Sprache schon früh zu stärken, werden die Kinder in Gruppen mit zwei Erzieherinnen (Kindergarten) oder Teamlehrkräften (Grundschule) bei ihren Alltagsaktivitäten und im Unterricht begleitet und dabei sprachlich differenziert gefördert und gefordert. Während des Schultages verwenden die Lehrkräfte Deutsch als dominante Sprache.

In der Primaria werden die sprachlichen Strukturelemente im Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) entsprechend den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler vermittelt.

Der Lernbaustein “Goethe-DaZ” (Deutsch als Zweitsprache an der Goethe-Schule) ist ein didaktisches Konzept, das unterschiedliche Methoden des Deutschlernens im Deutschunterricht wie im deutschsprachigen Fachunterricht einbindet. Ab der EP4 baut er auf dem Fundament der Goethe-Immersion auf, ab EP5 mit den Lehrplänen der KMK, die zu den Inhalten der Lehrpläne der PBA hinzukommen. So wird der Übergang zur Secundaria vorbereitet.

Auf das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) spezialisierte Lehrkräfte unterrichten in diesem Lernbaustein das Fach Deutsch sowie ausgewählte Unterrichtsfächer in deutscher Sprache, um die Schülerinnen und Schüler auf das DSD I und den Unterricht der gymnasialen Oberstufe (ES4-ES6) vorzubereiten.

Abgeschlossen wird dieser Lernbaustein in ES3 mit dem DSD I.

Der Lernbaustein “Goethe-DIA”, der die Schuljahre ES4-ES6 umfasst, baut auf dem Fundament des Goethe-DaZ auf. Er führt zum zweifachen Abschluss des argentinischen Bachillerato Trilingüe und des Deutschen Internationalen Abiturs (DIA) für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die die Anforderungen erfüllen.

Um den zweifachen Abschluss zu ermöglichen, wird in den Jahrgangsstufen EP5-ES3 eine Stundentafel verwendet, die die Bedingungen der KMK und der PBA erfüllt. Den Jahrgangsstufen ES3 und ES4 kommt hierbei eine wichtige Gelenkfunktion zu:

- in ES3 - der Auswahlphase - entscheiden die Schülerinnen und Schüler über die Frage ihrer Schwerpunktsetzung (“Orientación”), wobei sie jeden der angebotenen Schwerpunkte mit dem DIA kombinieren können; zusätzlich absolvieren sie mit dem DSD I eine wichtige Station zum DIA bzw. zum DSD II,

- in ES4 werden sie in der Einführungsphase intensiv auf die Arbeit in den letzten beiden Schuljahren vorbereitet, wozu auch die Prüfungen der Zentralen Klassenarbeiten für alle Schülerinnen und Schüler gehören.

ES5 und ES6 stellen im Anschluss die Qualifikationsphase dar, deren Ergebnisse sämtlich in das DIA einfließen und deren Inhalte im letzten Halbjahr der ES6 Gegenstand von fünf Prüfungen - drei schriftlichen und zwei mündlichen - sind.

Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht in das DIA eintreten, streben das argentinische Bachillerato Trilingüe an. Vorbereitet durch die Arbeit in den Jahrgangsstufen 7 bis 9, eng verknüpft mit einer Reihe von Kursen des Goethe-DIA-Moduls und auch das Ablegen der Zentralen Klassenarbeiten in ES4 beinhaltend handelt es sich hierbei um einen anspruchsvollen dreisprachigen Abschluss in den drei angebotenen Orientierungen (naturwissenschaftlich, gemeinschaftskundlich, wirtschaftlich). Durch ihren Deutsch-Unterricht und zusätzliche auf Deutsch unterrichtete Fächer werden sie auf das Ablegen des Deutschen Sprachdiploms II (DSD II) vorbereitet. Dieses weist die Beherrschung der deutschen Sprache auf einem Sprachniveau von bis zu C1 nach und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass sie über ein Studienkolleg den Eintritt in das deutsche Universitätssystem erreichen können.

Der Lernbaustein "Goethe-English", der in EP4 beginnt und bis zum Ende der ES6 läuft, verwendet einen kommunikativen Ansatz für den Erwerb der Weltsprache Englisch. Zu diesem Zweck nutzt der Lernbaustein die bereits vorhandenen Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler, steigert die Fertigkeiten im Englischen in allen Kompetenzen (Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben), vertieft literaturwissenschaftliche und landeskundliche sowie gesellschaftspolitische Aspekte und stärkt so die Englischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler, damit sie durch die Cambridge-Prüfungen die Beherrschung der englischen Sprache auf einem Sprachniveau von bis zwischen B2 und C2 nachweisen.

Sport ist eine transversale Aktivität, die sich an unsere Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zum Ende der Secundaria und später auch an unsere Alumni richtet. Diese fördert die ganzheitliche Entwicklung des Einzelnen durch körperliche Aktivität und Bewegung und unterstützt unter anderem die motorischen Fähigkeiten, das Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Körpers und den gesundheitlichen Aspekt des Sports. Die Schülerinnen und Schüler werden in ihren konditionellen, koordinativen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten gefördert und erhalten so das Rüstzeug für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Sie können ihre sportlichen Fähigkeiten sowohl auf Schul- als auch auf Verbandsebene entwickeln und haben die Möglichkeit, an schulübergreifenden, regionalen und nationalen Wettbewerben teilzunehmen und sich dort zu messen.

Dieser Lernbaustein verfolgt das Ziel, die kreative Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler auf ganzheitliche Weise zu fördern, einen integralen Bestandteil der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler darzustellen und diese auf vielfältige Weise zu bereichern. Er bietet daher vom Kindergarten an, sowohl curricular als auch extracurricular, eine Vielzahl von Aktivitäten und Möglichkeiten, um in den Bereichen Kunst, Musik und Theater wichtige Unterstützung zu leisten. So entwickeln die Schülerinnen und Schülern nicht nur ihre künstlerischen Fähigkeiten, sondern entfalten auch ihre Persönlichkeit und werden in wichtigen sozialen Kompetenzen gefördert.

Zusätzlich erhalten sie - wie auch die gesamte Schulgemeinschaft - ein reichhaltiges kulturelles Angebot: Ausstellungen und Konzerte, die das curriculare Angebot bereichern. Dies ermöglicht es ihnen nicht nur, verschiedene künstlerische Ausdrucksformen zu erforschen, sondern bringt auch Ideen, Konzepte und Bilder hervor, die sie in der Unterrichtspraxis zum Ausdruck bringen und neu interpretieren. Dabei lädt die Betrachtung der Werke anderer Künstlerinnen und Künstler dazu ein, sich gemeinsam auszudrücken, denn die Kunst ist eine authentische Sprache, die die Menschen miteinander verbindet.

Der Lernbaustein zur Digitalisierung umfasst alle Abteilungen und verfolgt das Ziel, den umfassenden und sinnvollen Lernprozess für die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Er fördert die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen durch innovative Methoden und unterstützt diese durch digitale Technologien, indem er technische, wissenschaftliche, kulturelle und ethische Elemente kombiniert.

Für die Entwicklung des Moduls wurde u.a. das BYOD-System eingeführt. Dieses wird begleitet von der Bereitstellung mobiler Geräte für die Lehrkräfte sowie die entsprechende Ausstattung der Unterrichtsräume. Zudem wird ein gemeinsamer Lehrplan für die digitale Bildung z.B. bzgl. des Umgangs mit Office-Software bearbeitet sowie Mathematik-Übungsplattformen und Learnmanagement-Systeme (LMS) in den drei Abteilungen genutzt.

Der Lernbaustein umfasst auch die Weiterbildung der Lehrkräfte, die für die erfolgreiche Umsetzung innovativer Lehrmethoden von entscheidender Bedeutung ist.

An der Goethe-Schule sehen wir individuelle Unterschiede als eine Möglichkeit, das Lernen jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers zu bereichern. Der Lernbaustein der Goethe-Inklusion basiert dementsprechend auf dem Grundsatz der Chancengleichheit und zielt darauf ab, ein inklusives Bildungsumfeld zu schaffen, in dem alle Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten ausschöpfen und dabei die breite Palette an Möglichkeiten nutzen, die die Goethe-Schule ihnen zur Verfügung stellt. Wir setzen uns dafür ein, die individuellen Stärken und Bedürfnisse jeder Schülerin und jedes Schülers zu erkennen, wertzuschätzen und zu fördern, damit sie bzw. er das volle Potenzial nutzen und die im schulischen Lehrplan verankerten Lernziele und Kompetenzen jeder Abteilung erreichen können.

Im bikulturellen Projekt der Goethe-Schule üben wir uns täglich in der Verbindung der beiden Kulturen, indem wir die Unterschiede als eine Tatsache anerkennen, die den Einzelnen und die Gesamtheit bereichert.

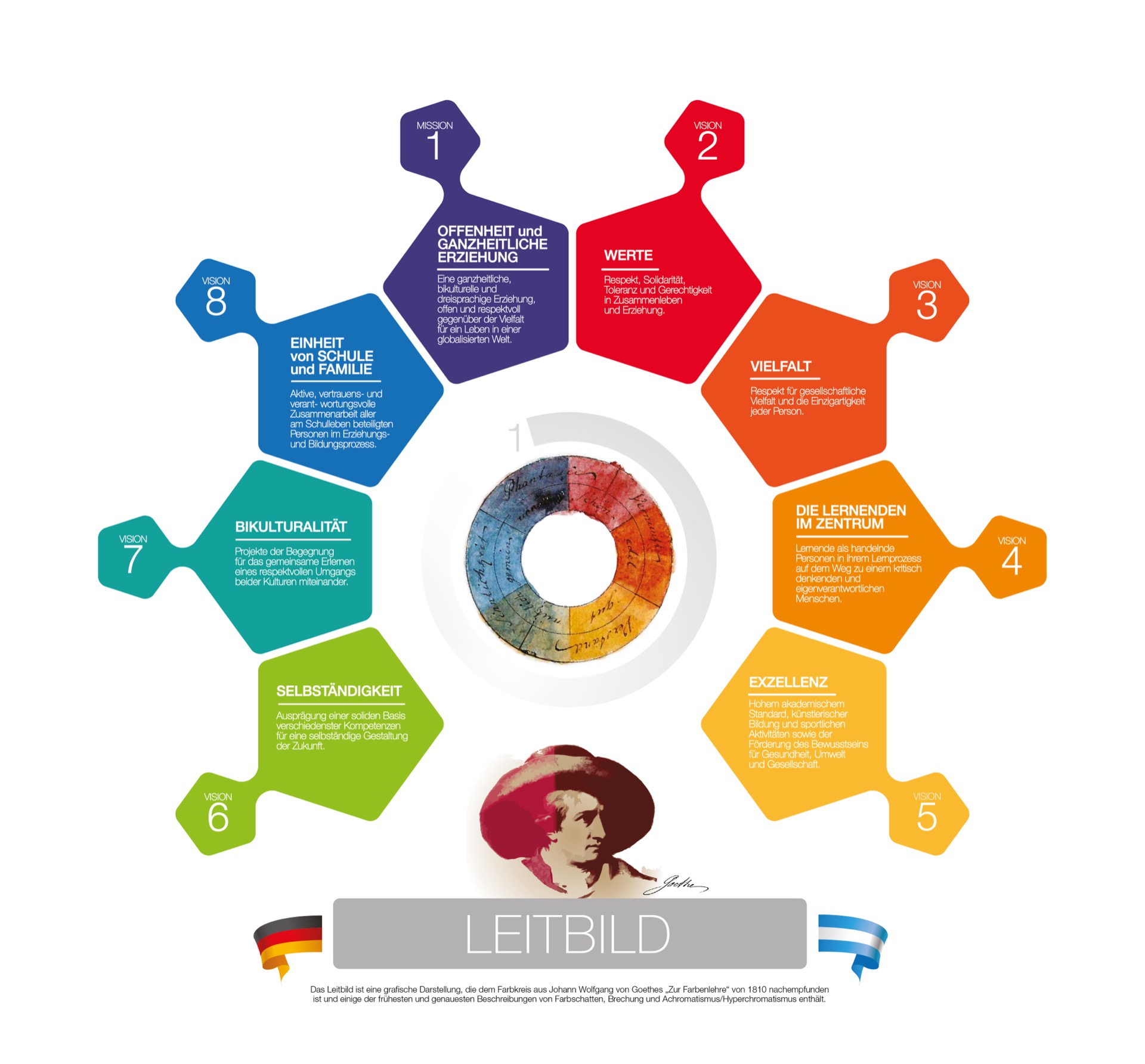

Aufbauend auf dieser Haltung der Offenheit gegenüber der "anderen Kultur" streben wir ein gesundes und friedliches Zusammenleben aller Mitglieder der Schulgemeinschaft an. Wir schaffen die notwendigen Räume, damit die Schülerinnen und Schüler in einem geeigneten Umfeld wachsen und lernen und das Erlebte in ihrem eigenen Umfeld anwenden können. Das schulische Leitbild legt die Werte fest, die unser Handeln leiten, und dient als Rahmen für die institutionelle Vereinbarung über das Zusammenleben (AIC), die die Normen und Regeln für unsere Gemeinschaft festlegt.

Die Säulen dieses Moduls sind, neben der Schulordnung und der institutionellen Vereinbarung über das Zusammenleben (AIC), u.a. das Programm zum Zusammenleben, das Schutzkonzept, das Programm zur Inklusion, das ESI-Konzept, die Satzungen der Schüler- und der Elternvertretung und das Konzept über die Zusammensetzung der Gruppen und Klassen.

Der Lernbaustein “Goethe-PAS” ist ein transversales Service-Learning-Programm (PAS), das darauf abzielt, die Schülerinnen und Schüler durch solidarisches Handeln in realen Kontexten auszubilden, wobei sie sich Wissen aus der Erfahrung und aus den im Klassenzimmer gelernten Lehrinhalten aneignen. Auf diese Weise entwickeln sie Know-how, werden in von sozialem Bewusstsein geleiteten Werten geprägt und üben eine engagierte, aktive, interkulturelle und umweltbewusste Teilhabe am Gemeinwesen aus. Dies ermöglicht ein umfassendes Lernen unserer Schülerinnen und Schüler, die so einen Prozess sozialer Transformation durchlaufen können.

Die verschiedenen PAS-Projekte sind auf primäre und sekundäre Präventionsmaßnahmen ausgerichtet, die an der Lösung von Problemen in der Gemeinschaft mitwirken. Sie unterstützen ältere Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen sowie sozial schwache Gemeinschaften.

All dies bietet unseren Schülerinnen und Schülern einen ganzheitlichen Lernprozess, der es ihnen ermöglicht, einen Prozess der sozialen Veränderung zu durchlaufen, der sich direkt auf ihr eigenes Lebensprojekt auswirkt.